#74

担当ディレクター:久松 陽一

お笑いを見たり、おもしろいことをやってみたり、人は皆おもしろいことが好きです。日常の中でも「おもしろい」を見つけて少し暮らしが楽しくなったり、ビジネスシーンでも「おもしろい」が思わぬ形でヒット商品になったりします。 では、その自分や他人の「おもしろい」をどう見つけ、伸ばしていくのか。実はそれには「3つの答え」があるようです。

そう語るのは今回のゲスト、ロフトワークのクリエイティブディレクター/プロジェクトマネージャーである䂖井誠さん。日々、日本全国さまざまな場所でおもしろいお仕事をされている䂖井さんから「おもしろい」をどう見つけて、マネジメントしていくのか、根掘り葉掘り教えてもらいたいと思います。

ゲストスピーカー : 䂖井 誠 氏(株式会社ロフトワーク クリエイティブディレクター)

====================================================================䂖井さんの「おもしろい」が光る自己紹介

冒頭、ディレクターの久松さんからの紹介はそこそこに、䂖井さん自身が話を始めた。まずは今回のモチモチトークのテーマにもあった「おもしろい」の語源について紹介するというユニークなイントロで会場の空気を掴んだ。「おもしろい(面白い)」とは元々「面(おもて)が白い」、つまり「目の前が明るくなる状態」を指し、喜びや感動が湧き出たときのポジティブな感覚からきているとのこと。モチモチトークのキャラクターもスライドのあちこちで活用してくれた。

参加者のおもしろいと感じるときについて問いかけつつ、䂖井さんがおもしろいと感じる瞬間は、「人の反応があるとき」「挑戦的な場面」「自分の価値観が揺さぶられるとき」だと語る。

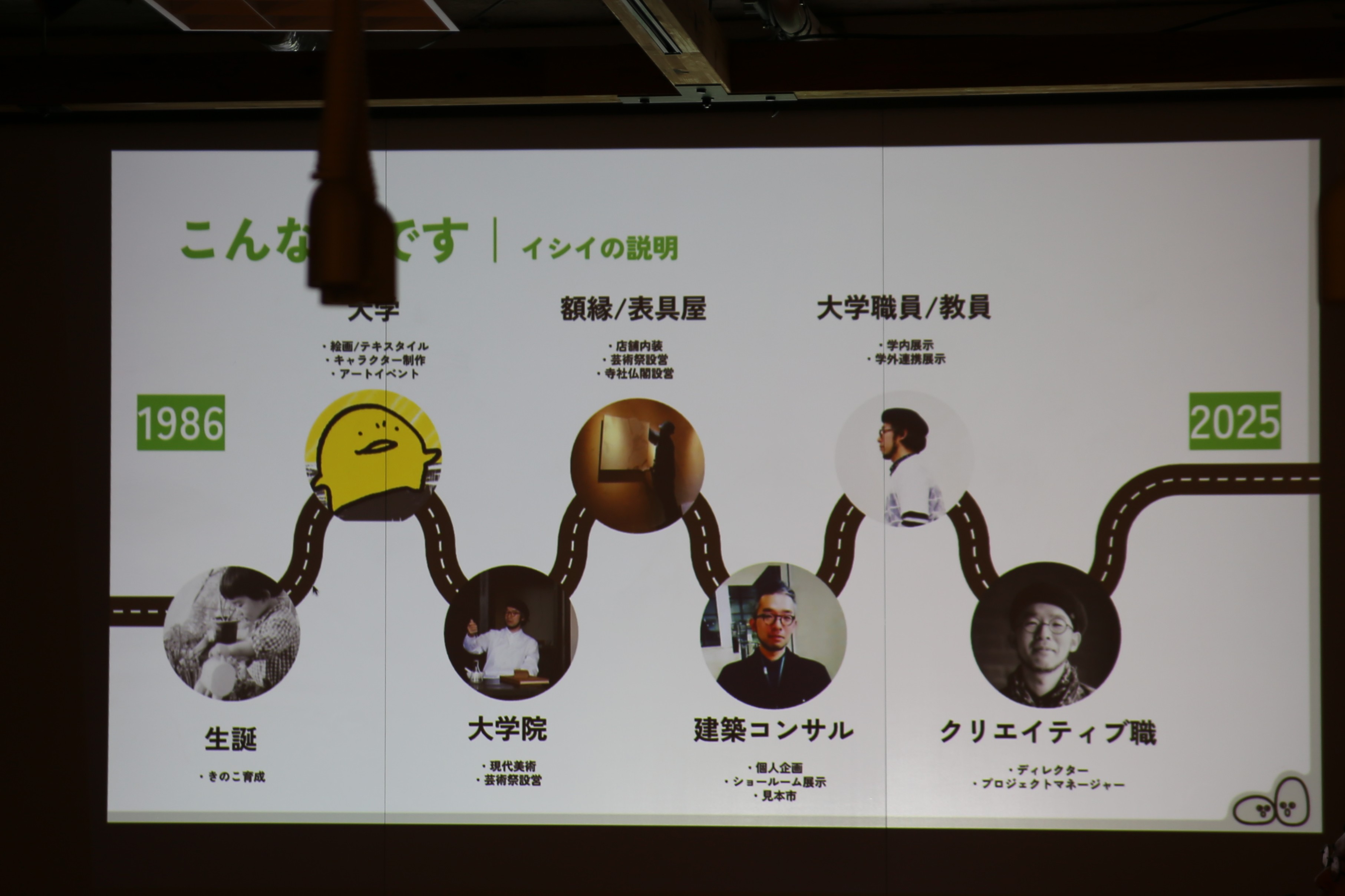

次に䂖井さんの生い立ちから今に至るまでを見やすいスライドで説明。一目見て現在のクリエイティブ職に至るまでの経緯がわかる。クリエイティブの仕事をしているため、大学時代からアートの世界とは関りがあったと予想していたものの、卒業後に表具屋や百貨店に勤務し、建築コンサルタント、大学の教員を経て、現在の会社に所属しているという経緯は興味深かった。久松さんとは石川県で一緒に仕事をしたのがきっかけで、モチモチトークのゲストとして登壇したとのこと。

ロフトワークというユニークな会社について

䂖井さんが所属するロフトワークは、東京、名古屋、飛騨、京都、そして海外にも拠点を持ち、クリエイティブ支援やプロジェクト運営を行う企業だ。䂖井さんは京都オフィスに所属している。特にユニークなのは、社内にデザイナーやエンジニアなどの制作部門を持たず、プロジェクトごとに最適な外部メンバーとチームを組むスタイルを採用している点だ。この手法により、各プロジェクトに専門的なスキルを持つ人材を柔軟に組み合わせることが可能となり、多様性と創造性を活かしたマネジメントが実現する。

携わってきたプロジェクトで特に印象的だったのが、八尾ものづくりプロジェクトと足場企業の転換プロジェクトだ。

・八尾ものづくりプロジェクト

大阪府八尾市はものづくりのまちであり、中小企業が多く、高い技術力で大手メーカーを支えてきたが、グローバル化による価格競争の激化により生き残りが厳しくなっている。自社商品の開発やブランディングのノウハウが不足しているところに、テコ入れを行った。まずは、町工場とクリエイターのマッチングを行い、共同で商品開発を目指した。それだけでなくフィールドリサーチや勉強会を行い、他社との差別や自社の強みを明確にし、魅力を言語化する作業を行った。プロジェクト終了後も商品開発を継続し、プロジェクトから生まれた商品は、八尾市を代表する商品に育ち始めている。

・足場企業の転換プロジェクト

仮設足場のレンタルを主な事業とする企業とのプロジェクト。足場は建設・工事現場などで作業員が安全に作業できるように設置される仮設物だ。足場業界は3K(キツい・汚い・危険)というイメージがあるため、若い人材の確保も難しい状況だった。そこで、足場の新たな可能性を示し、業界外の人にも興味を持ってもらうために「パルクール×足場」というイベントを企画した。業界以外の人々に興味を持ってもらうきっかけになっただけてなく、採用エントリー数が10倍以上に拡大した。今後、事業の多角化を目指している。

また、社内には「素材から新規事業をつくるチーム」「森の未来を考えるチーム」「バイオ×ものづくりを探求するチーム」など、独自のテーマを持つチームが存在し、それぞれが主体的にプロジェクトを推進している。組織としての固定概念にとらわれず、各自が自発的に考えて動くことで、おもしろいプロジェクトが生まれる環境が整っている。

䂖井さん自身も、大学・企業・行政・地域をまたいだ様々なプロジェクトをリードしており、企画から文章、施工、デジタルまで何でもこなす。会社内で使っている連絡ツールで「くだらないチャンネル」で日常のおもしろさをシェアしているという社内文化の紹介も、魅力の一つかもしれない。

「おもしろいをマネジメントする」とはどういうことか

䂖井さんはプライベートでもやっていたことが仕事につながることもあるため、日頃から仕事とプライベートを分けずに仕事も楽しんでいる。キャラクターデザインをしたり、シルクスクリーンを学生の頃に学んでいたことをプロジェクトで活用したり、Googleが化石で見つかったときにどうなるかという作品を作ってみたりと、活動は多岐に渡る。札幌のコンサートホールのこけら落としのときは、作家の作品を展示したいとアートディレクションを行ったこともあった。

䂖井さんは「どうやったらできるだろう」を考えてきたが、ロフトワークに入社してから「なぜ面白いと思うのだろう」ということを自問自答しながらプロジェクトを手掛けているという。 プロジェクトや組織の運営において「おもしろいと感じることをどのように発見し、育て、継続できるか」が重要である。

その一例として紹介されたのが、マクセル社とのコラボレーションによる「癖があるスタジオ」プロジェクトだ。このプロジェクトでは「癖に◯(マル)をつけよう」というコンセプトのもと、社員の活動拠点を作るという話からスタジオを作ることとなった。そこには個性を可視化し、誇りを持たせる仕掛けが施された。また、公募を行い、スケートボードで音を出す装置や、3Dプリンターを使ってい草を活用したプロダクトなど、アーティストとコラボしながら新しい価値を創出する取り組みが行われた。 「癖があるスタジオ」というネーミングはかなりインパクトのある印象を与える。このスタジオを設計して提案した際に採用されるかどうかは、ただの思いつきでおもしろいからという理由だけではなく、その先に何があるかを一緒に考えて進めた結果である。「個々の強みや特性を活かしながら、面白さを持続させる」ために、相手のニーズを汲み取って盛り込んでいくことで、おもしろいプロジェクトが採用されると語った。

プロジェクトマネジメントのリアル

䂖井さんは「プロジェクトマネージャー」と「クリエイティブディレクター」という二つの役割を担いながら、それぞれの違いと重要性について解説した。クリエイティブディレクターはプロジェクトの目的を定義し、アウトプットの方向性を決める役割を担う。世の中にはざっくり定義されている言葉がたくさんある。曖昧だったり、人によって解釈がばらばらになる言葉は、各プロジェクトごとに定義していき、軸がぶれないように最初に決めるのも大切だ。

一方で、プロジェクトマネージャーはスケジュールや予算の管理、リスクマネジメント、関係者との調整など、プロジェクトの全体を統括する役割を果たす。䂖井さんは特に「なぜこのプロジェクトをやるのか?」という本質的な問いを大切にしており、重要な役割だと考えている。プロジェクトが進んでいくと、なぜこの方向に進もうとしているのかを忘れてしまうことは誰にでもある。道を外れそうになったら元に戻したり、再確認させることがマネージャーの仕事の一つでもある。

さらに、プロジェクトを管理するための手法についても学んでいる。ウォーターフォール型とアジャイル型のプロジェクト管理手法の違いについても触れ、状況に応じて柔軟に使い分けることでプロジェクトを回しているという。

まとめ

最後に䂖井さんからプロジェクトマネジメントについて言及があった。プロジェクトマネジメントは正解がないからこそ、丁寧に「なぜやるのか」を問い続ける姿勢が大切なのだという。

おもしろさは偶然ではなく「発見」し、育てるもの。仕事の中でおもしろいと感じる瞬間を大切にし、それをいかに継続・拡張できるか考えることが、プロジェクトの成功につながる。

マネジメントでは「なぜやるのか?」という本質的な問いを常に意識し、ディレクターは関わる人々の特性を見出し、活かしていけるチームづくりを心がけることが重要である。その中で柔軟性と好奇心が必要であり、型にはまらない考え方が新しい価値を生み、プロジェクトの質が磨かれて成果を生み出せるというところで、充実したトークが終わった。

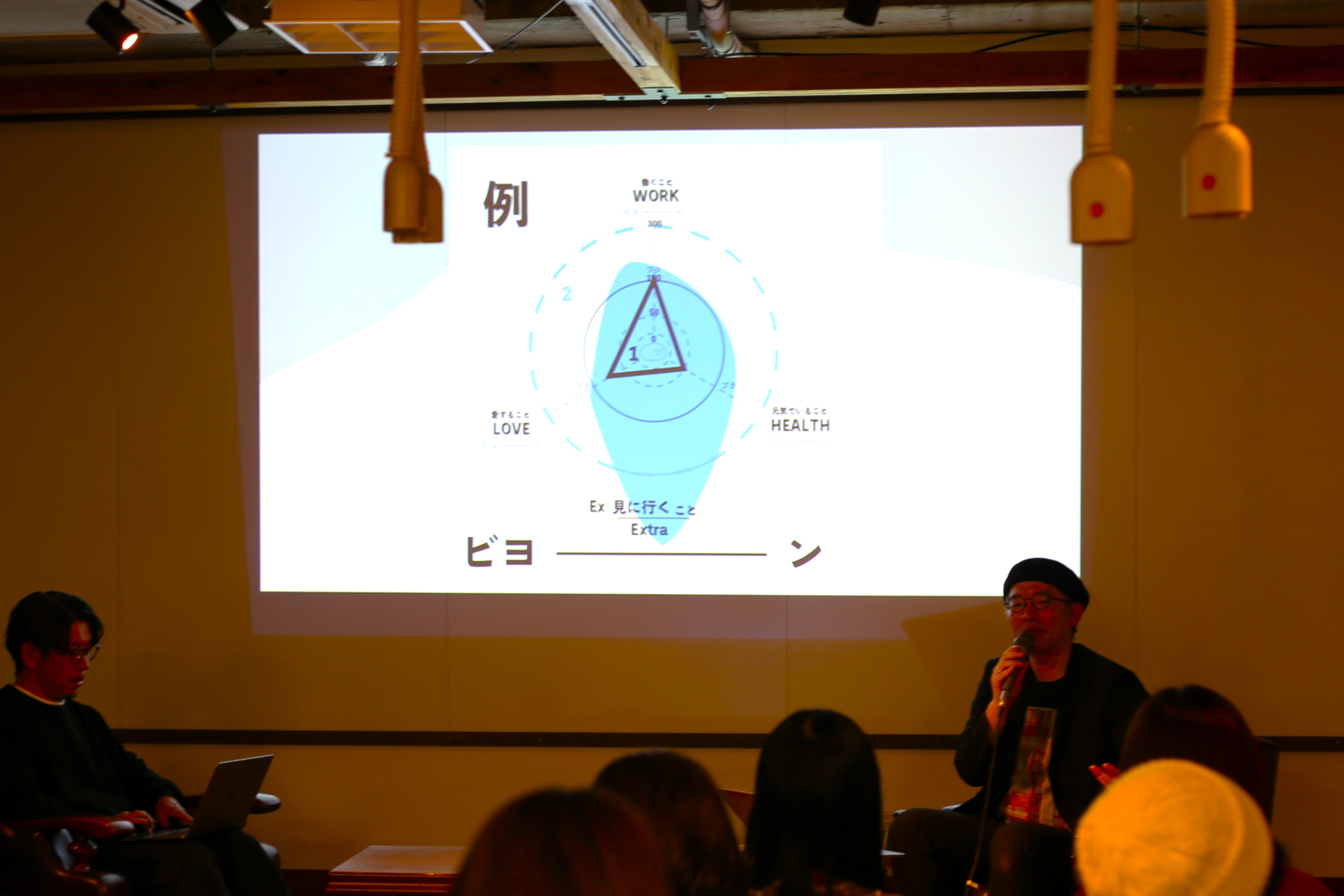

時間内にはミニワークショップもあり、自分の価値観を見つめ直し、日々の仕事やプロジェクトにどのように活かしていくかを考えるきっかけとなった。みんなの心を掴む構成になっており、ライブパフォーマンスとしてもおもしろい内容だった。

話し手

䂖井 誠 氏(株式会社ロフトワーク クリエイティブディレクター)

聞き手

久松 陽一(ITビジネスプラザ武蔵交流・創造推進事業運営委員会ディレクター、株式会社andyo 代表取締役)